イベント情報

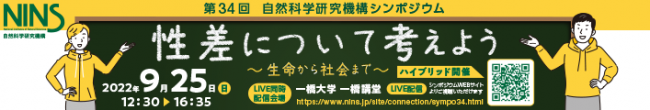

自然科学研究機構シンポジウム

第34回 自然科学研究機構シンポジウム 講演者 大隅 典子

講演4:「女性研究者のキャリアパスのために」

大隅 典子(Noriko OSUMI)

東北大学 副学長 / 東北大学大学院 医学系研究科 教授

□ 略 歴

1985年 東京医科歯科大学歯学部 卒業

1989年 東京医科歯科大学大学院歯学研究科博士課程修了(歯学博士)

1989年 東京医科歯科大学 顎口腔総合研究施設 顎顔面発生機構研究部門 助手

1991年 東京医科歯科大学大学院 生体機能制御歯科学系 発生機構制御学講座 助手

1996年 国立精神神経センター神経研究所室長

1998年 東北大学大学院医学系研究科教授(~現在)

2006年 東北大学総長特別補佐(男女共同参画担当)(~平成30年3月)

2008年 東北大学ディスティングイッシュトプロフェッサー(~平成23年3月)

2015年 東北大学大学院医学系研究科附属創生応用医学研究センターセンター長(~令和2年3月)

2018年 東北大学副学長(広報・共同参画担当)(~現在)

□ 講演概要

21世紀の始まりから、学内外の活動の中で「共同参画」に関わってきました。本講演では20余年の活動を振り返り、その反省とともに、未来の女性研究者のキャリアパスのために何ができるかについてお話したいと思います。

当時、理系分野では「理念としてのジェンダー平等」よりも「実質的な女性研究者支援」を推進し、東北大学では学内保育園の設置や子育て期の女性研究者に支援要員を付けるなどの経済的な支援策を重要視してきました。本学は「超理系大学」であったため、2006年より、女子学生の理系進学を進めるための「サイエンス・エンジェル制度」(今年度から「サイエンス・アンバサダー」に名称変更)も開始しました。その結果、2001年時点で13.6%であった博士課程の女性比率は、20年後、30.9%にまで上昇しましたが、教員(助教・助手含む)の女性比率は、5.7%からようやく18.4%に達したところです。博士号を取得した人材がその後、10年ほどで教員職を得るものと想定すると、2011年の時点で博士課程の女性比率はすでに24.6%となっていたのですから、まだ現実は公正性が高いとはいえません。

今、振り返ってみると、研究機関における「支援要員制度」は、「男性と同等に長時間働く」ことを前提とし、支援要員となる方に女性が多いことは、「支援する性としての女性」という性別役割分担を助長しています。また、人件費としての費用がかかるためにサステナブルな施策ではありません。もっとも根源的な問題は、「無意識のバイアス」を払拭する、公正性を高めるための啓発活動が足りなかったと思います。

これからの社会に求められているのは、性別に囚われず、「誰もがその持てる才能を活かす」ことができる環境整備、制度設計、そして何より意識の醸成だと思います。日本で遅れている男性の家庭参画や社会参画を推進することが、女性のキャリアパスにとっても必要です。育児休暇を取りたい方の気持ちを直属の上司や組織の構成員が暖かく認めることは極めて重要だと考えられます。

【参考】

大隅典子、大島まり、山本佳世子:理系女性の人生設計ガイド 自分を生かす仕事と生き方. 講談社ブルーバックス. 2021年

東北大学特設サイト 日本初・女子大生誕生の地「時代を駆ける、東北大学の女性たち」

"Lost in Japan, a generation of brilliant women" Nature Index (2018年8月24日掲載)

"Creating parity in the field of science in Japan" the Japan Times (2022年8月16日掲載)

□ 最近ハマっていること

芍薬,ショートヘア