イベント情報

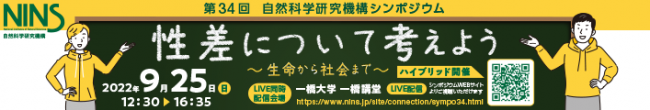

自然科学研究機構シンポジウム

第34回 自然科学研究機構シンポジウム 講演者 定藤 規弘

講演3:「ヒトの認知・情動と性」

定藤 規弘(Norihiro SADATO)

自然科学研究機構 生理学研究所 教授

□ 略 歴

1983年 京都大学医学部医学科卒業,医学博士

1988年~1990年 米国NIH客員研究員

1995年~1998年 福井医科大学高エネルギー医学研究センター講師

1998 年 福井医科大学高エネルギー医学研究センター 助教授

1999 年~ 現在 大学共同利用機関法人自然科学研究機構生理学研究所 (旧:岡崎国立共同研究機構生理学研究所) 教授

□ 講演概要

認知機能の性差を脳の構造的な差に関連付ける研究はほとんど進んでいません。その理由には、(1) 認知機能の性差は個人間のばらつきに比べて遥かに小さく、性差の存在そのものが論争の的となっていることと、(2) ヒトの男女間の集団レベルの差異が、先天的な性因子(sex)に起因するのか、生涯を通じて神経可塑性を通じて作用する社会・環境的な性学習(gender)によるのかを区別することが困難であること、この2つが挙げられます。

一方で、ある種の精神疾患に有病率性差が存在することから、病態理解と制御を目指した脳の機能構造上の性差を明らかにする試みがなされてきました。その古典例として、Geschwind-Behan-Galaburda仮説があります。これは、大脳半球間の成熟速度の違いは、血中テストステロンレベルによって媒介され、性的成熟が思春期以降の大脳半球を相対的に異なる発達段階に固定するとのモデルであり、言語処理は女性でより両側性である、との仮説を提出しています。しかし、言語処理の脳活動(機能)、言語処理領域の大きさ(形態)、両耳分離聴取(機能)における女性での対称性は、メタ解析によっていずれも棄却されています。

一方、MRIを用いた脳機能構造イメージング手法の爆発的な普及により蓄積されたデータのメタ解析は、(1) 男性の脳は生まれつき女性より大きく、成人では約11%に安定し、大きさの違いが神経結合や多変量解析による性別予測に大きな影響を及ぼしていること、(2) 大きさを除外した後に存在する構造的・側方的な差異の分散の1%程度が性別により説明されること、(3) 課題を用いたfMRIでは、特に言語処理、空間処理、感情処理において偽発見の割合が高いため、再現性のある活性化の男女差を見出すことができないこと、といった3点が、現在では明らかになっています。

本講演では、男性と女性は、認知機能と感情において、従来予想されていたよりも類似しており、文化的背景、教育、男女平等環境、ジェンダー・ステレオタイプ、練習、ホルモンレベルなどが認知や感情に大きな影響を与えることについて、これまでの研究成果を交えて解説します。

□ 最近ハマっていること

ランニング。新型コロナウイルス感染症拡大前に比べて75%ほど走行距離が伸びました。