イベント情報

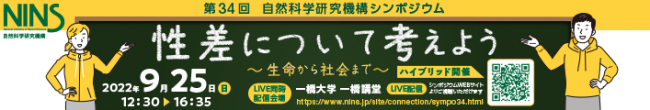

自然科学研究機構シンポジウム

第34回 自然科学研究機構シンポジウム 講演者 新海 徳則

講演5:「進路選択の現場における性差の現状」

新海 徳則(Tokunori SHINKAI)(徳は旧漢字表記)

愛知県立岡崎高等学校 教諭

□ 略 歴

1995年度 愛知県立高等学校の理科教員に採用され主に物理を担当

その後豊橋東高校、西尾高校を経て、2005年度より 岡崎高校へ着任

2015年度より同校SSH(Super Science Highschool)主任

□ 講演概要

本シンポジウムでは、講演者の愛知県立岡崎高等学校(以下 本校)での理科教員としての勤務経験をもとに、高校教育の現場における男女の進路選択の違いをテーマにお話させていただきます。

本校は男女共学であり、生徒は性別を問わず高い目標を持って学業に取り組み、難関大学への進学を目指しています。全国的に見ると進学実績が高い高校には男女別学が少なくありませんが、本校の進学実績は公立高校としては全国トップを争うレベルです。

本校では2年生から文系・理系に分けてクラス編成を行い、理系の場合は理科を「物理・化学」または「生物・化学」を選択することになっています。理系は文系より女子生徒の割合が少ないです。また理系の女子は、男子に比べて物理を選択する割合が少なく、さらに理系で物理を選択する女子の多くは医学部・薬学部の志望者が多いです。それはなぜでしょうか?

私は物理の教員として学習指導・SSH(スーパーサイエンスハイスクール)事業などを担当してきましたが、少なくとも生徒が物理を理解したり応用したりする能力において性差を感じたことはありません。車が好きで模試をサボってF1の観戦に行った者、飛行機好きが高じてパイロットになった者、入学当初から量子力学の話をしたがり教員を困らせた者・・・様々な女子生徒を見てきました。しかし、彼女たちはほんの少数派に過ぎません。

「物理をやる女子なんて多くなくてもいいじゃないか?」という意見もあるかもしれません。しかし、もしここに「ガラスの天井」らしきものが存在するのなら、きちんと議論する必要があると思うのです。シンポジウムでは、本校生徒の男女による進路選択の違いについてデータを提示しながら考察する予定です。皆さんの活発な議論のきっかけの一つになれば幸いです。どうぞよろしくお願いします。

□ 最近ハマっていること

音楽鑑賞,石拾い,フライフィッシング,サイクリング,電子工作など