イベント情報

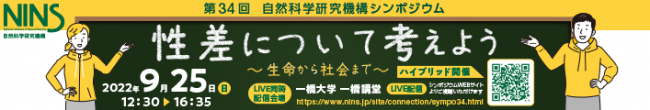

自然科学研究機構シンポジウム

第34回 自然科学研究機構シンポジウム 講演者 横山 百合子

講演1:「ジェンダーから見直す仕事とくらしの日本史」

横山 百合子(Yuriko YOKOYAMA)

人間文化研究機構 国立歴史民俗博物館 名誉教授

□ 略 歴

1979年 東京大学 文学部卒 神奈川県立高等学校教諭を経て

2003年 東京大学大学院 人文社会系研究科 博士課程 単位取得退学 博士(文学・東京大学)

2007年 千葉経済大学 経済学部 教授

2010年 帝京大学 文学部 教授

2014年 国立歴史民俗博物館 教授(総合研究大学院大学 教授 併任)

2021年 国立歴史民俗博物館 退職,同名誉教授

著書に、「遊女の日記を読む―嘉永二年梅本屋佐吉抱え遊女付け火一件をめぐって」(長谷川貴彦編 『エゴ・ドキュメントの歴史学』岩波書店、2020年)、岩波新書『江戸東京の明治維新』(2018年)、編著書『講座明治 維新9 明治維新と女性』(有志舎、2015年)など。

□ 講演概要

「歴」と「史」という二つの漢字は、無数に起こり消えていった過去の事実と、それを文字で記録したものという、異なる意味をもっています。2020年秋の国立歴史民俗博物館の企画展示「性差(ジェンダー)の日本史」は、「歴」として存在しながら「史」たり得なかった女性たちの姿を明らかにすることを目標の一つとして開催しました。

一方、歴史学は、いつ、なぜ、男女をはっきりと区分する社会を生み出してきたのかという、ジェンダーの問いとも格闘してきました。考えてみれば、日本列島社会では、いつの時代も、言葉遣いや衣服、髪型は男女で異なっていたのでしょうか。あるいは、土中から掘り出された道具や装飾品が、「男性のものか、それとも女性のものか」と考えるのは、無意識のうちに、男女で区分される社会が存在したことを前提としているからです。しかし、それは、常に適切な問い方なのでしょうか。

歴史の研究・展示は、このような振り返りを促すこともできる一方、本来は存在しなかったかもしれない男女別の表象を作り出し、区分の意識をさらに強めたり上塗りしたりする怖さもあります。シンポジウムでは、日本列島社会で人びとが営んできた仕事やくらしの実態を、展示の様子を通してご紹介し、ジェンダーの視点から見直すことで、どのような新たな歴史像が見えてくるのかを考えてみたいと思います。

【参考】性差(ジェンダー)の歴史(集英社インターナショナル) 国立歴史民俗博物館(監修)

□ 最近ハマっていること

晩柑類のジャムを美味しく作る方法